Oleh: Bosman Batubara

(Postdoctoral researcher di Human Geography and Spatial Planning Department, Utrecht University); disiapkan untuk bedah buku bertajuk “Anies Baswedan: Gagasan, Narasi, dan Karya: Menjawab Tantangan Masa Depan Bangsa” karya Abdurrahman Syebubakar dan Smith Alhadar (IDe, 2022) yang akan diselenggarakan on-line pada 13 Januari 2024.

Keadilan Ekologis dalam Visi-Misi AMIN

Visi-misi pasangan calon presiden dan wakil presiden [ca(wa)pres] Anies Rasyied Baswedan dan Muhaimin Iskandar, AMIN, dalam poin “Misi 8 Jalan Perubahan” mencantumkan “Keadilan Ekologis Berkelanjutan untuk Generasi Mendatang” (halaman/h. 15). Tema keadilan ekologis ini dibuka pada penjelasan di halaman 42, bahwa:

“Indonesia perlu menempatkan isu lingkungan sebagai prioritas utama untuk memastikan kemajuan yang berkelanjutan. Inisiatif kami meliputi pengembangan energi terbarukan, pengelolaan sampah, pengendalian polusi, antisipasi bencana dan perubahan iklim, serta menjaga keanekaragaman hayati. Kita harus pastikan lingkungan hidup yang akan kita wariskan kepada generasi mendatang lebih baik daripada kondisi yang kita terima dari para pendahulu.”

Membaca dokumen visi-misi tersebut, khususnya pada bagian keadilan ekologis itu, dua pertanyaan muncul dalam benak saya: apa yang dimaksud dengan keadilan ekologis oleh visi-misi Amin, dan bagaimana mengoperasionalisasikan inisiatif-inisiatif keadilan ekologis berbagai tema tersebut?

Untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut, tulisan ini mendiskusikan makna keadilan ekologis dengan cara mengambil inspirasi dari kelas on-line yang dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nasional pada Mei 2023 yang saya nilai elaboratif menjelaskan makna keadilan ekologis. Kronologi kemunculan itu, di mana diskusi WALHI Nasional muncul lebih dulu dari visi-misi pasangan AMIN, membuat saya berfikir bahwa frase keadilan ekologis dalam visi-misi AMIN berasal dari kelompok aktivis lingkungan seperti WALHI Nasional yang, entah dengan bagaimana caranya, masuk ke dalam visi-misi AMIN; meskipun saya tidak menyatakan demikian. Elaboratif dalam menjelaskan makna keadilan lingkungan, saya merasa bahwa diskusi on-line WALHI Nasional tentang keadilan ekologis kurang mendalam pada titik bagaimana keadilan lingkungan itu bisa diimplementasikan. Karena itu saya bertaut dengan tulisan Nancy Fraser yang bertajuk “Social Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition, and Participation” (1996). Tulisan Nancy Fraser menjadi sangat relevan karena tritunggal redistribusi, rekognisi, dan partisipasi yang ditawarkannya memiliki elemen instrumental untuk mengoperasionalisasikan hal-hal yang bersifat filosofis-abstrak dalam konsep keadilan ekologis.

Baca juga: Memahami Ide AMIN tentang Pembangunan Terpadu Desa dan Kota

Untuk mengetes ke-operasionalan kerangka keadilan ekologis yang sudah didialogkan dengan tritunggal redistribusi, rekognisi, dan partisipasi dari keadilan sosial versi Nancy Fraser, saya menggunakannya membedah praktik yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta ketika Anies Rasyid Baswedan (ARB) menjabat sebagai Gubernur pada periode 2017-2022.

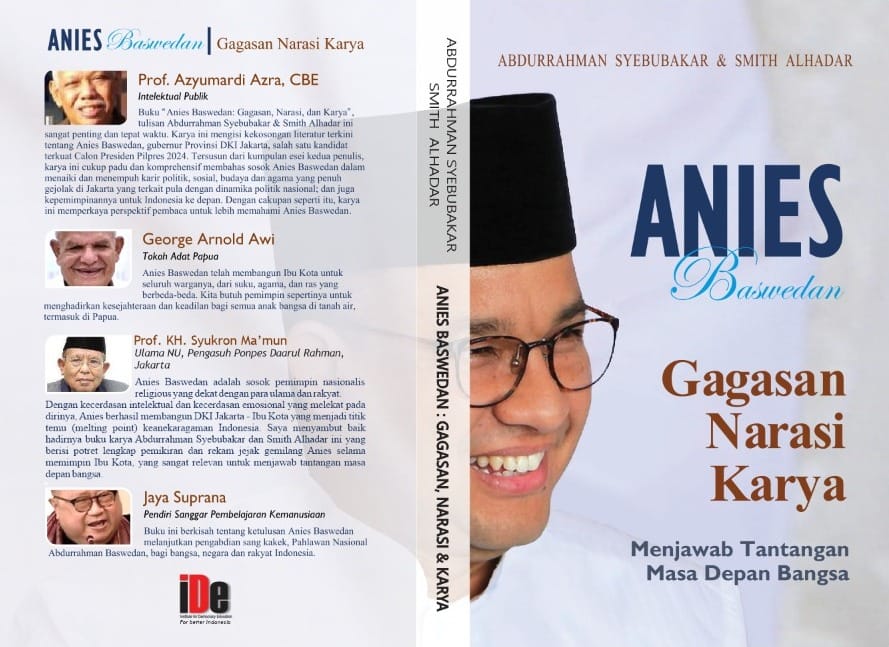

Sebagai sumber data terhadap praktik yang sudah dilakukan Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan ARB, saya menggunakan buku bertajuk “Anies Baswedan: Gagasan, Narasi, dan Karya: Menjawab Tantangan Masa Depan dan Bangsa” karya Abdurrahman Syebubakar dan Smith Alhadar yang diterbitkan oleh Institute for Democracy Education (IDe) pada Mei 2022 (selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut dengan Syebubakar dan Alhadar [2022]).

Alasan saya menjadikan Syebubakar dan Alhadar (2022) sebagai sumber data untuk kepentingan tulisan ini ada tiga. Pertama, tulisan ini pada dasarnya disiapkan untuk mendiskusikan Syebubakar dan Alhadar (2022). Kedua, Syebubakar dan Alhadar (2022) mendokumentasikan praktik-praktik yang sudah dilakukan oleh ARB ketika memimpin Provinsi DKI Jakarta, meskipun tentu saja belum lengkap/semuanya. Keberadaan rekam jejak ARB ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam satu buku sangat mempermudah saya. Tidak mudah menyisir rekam-jejak ARB itu satu demi satu, saking banyaknya. Sebagai ilustrasi kuantitatif, DKI Jakarta, di bahwa kepemimpinan ARB, memeroleh 31 penghargaan dari dalam dan luar negeri (Syebubakar dan Alhadar, 2022: 256-8). Ketiga, saya ingin menemani pernyataan Syebubakar dan Alhadar (2022) yang menyebut bahwa “anti-ketidakadilan” (h. 7) dengan definisi “hakiki dari kata ‘adil’” bagi mereka menyangkut tentang “Segala sesuatu yang diletakkan secara proporsional” (h. 163) sebagai “sifat” (h. 163) ARB, dengan cara membuka lebih jauh/dalam bagaimana praktik memberantas ketidakadilan dikerjakan ARB (melalui kolaborasi dengan berbagai pihak) ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Secara personal, saya termotivasi menulis tulisan ini karena memang sejak lama saya bergulat menggeluti tema yang mirip: krisis dan ke(tidak)adilan sosial-ekologis.

Bagian berikutnya tulisan ini saya bagi menjadi empat. Pertama, eksplorasi teoretis terhadap keadilan ekologis. Kedua, rekapitulasi rekam-jejak ARB ketika memimpin Provinsi DKI Jakarta pada periode 2017-22 yang saya ekstrak dari Syebubakar dan Alhadar (2022). Ketiga, penggunaan keadilan ekologis sebagai kerangka untuk memahami/menjelaskan rekam-jejak ARB di DKI Jakarta. Keempat, penutup.

Saya menghindari referensi terpisah atau daftar pustaka karena tulisan ini diset untuk dipublikasikan di laman maya. Oleh karena itu, mungkin akan banyak pernyataan dalam tulisan ini yang bisa saja terasa bersifat teleologis (mengarahkan pada satu tujuan). Kalau dibutuhkan, saya bisa menunjukkan referensi-referensi yang dapat memperkuat apa yang saya tulis.

Teori Keadilan Ekologis

WALHI Nasional menggelar diskusi dengan tajuk “Keadilan Ekologis dalam Perdebatan Politik 2024” pada 3 Mei 2023 (Cek link YouTube). Ada tiga pemantik pada diskusi tersebut: (1) Chalid Muhammad/CM, Direktur Eksekutif Nasional WALHI 2005-2008; (2) Dr. Ir. Soeryo Adiwibowo, M.S./SA, akademisi IPB; dan (3) Mia Siscawati, S.Hut., M.A., Ph.D/MS, akademisi UI.

CM memaparkan pemahamannya soal keadilan ekologis dengan berangkat dari sejarah WALHI. CM membuka pemaparannya dalam konteks pemilu presiden dan pemilihan serentak kepala daerah di 514 kabupaten/kota dan 38 provinsi/gubernur di 2024. Menurut CM, dia sangat khawatir menyongsong kenduri pemilu ini kalau kelompok organisasi non-pemerintah (Ornop) tidak lebih lantang menyuarakan misinya, di tengah-tengah iklim politik yang dikontrol oleh kekuatan oligarki.

Dalam pandangan CM, tema keadilan ekologis adalah sesuatu yang menyejarah dalam perjuangan WALHI. Pada awal-awal WALHI memberikan perhatian secara sungguh-sungguh terhadap politik, WALHI selalu melihat bahwa keputusan-keputusan politik yang dibuat seseorang selalu memiliki konsekuensi lintas generasi. Sehingga keadilan antar-generasi menjadi salah satu nilai perjuangan WALHI. Kemudian, keputusan politik juga memiliki implikasi terhadap spesies non-manusia. Sehingga perjuangan WALHI juga bergerak dengan dipandu nilai keadilan antar-spesies. Selanjutnya, WALHI melihat berbagai kebijakan menimbulkan bencana ekologis, yang terjadi karena kesalahan mengurus alam dan kesalahan pilihan ekonomi politik negara. Sehingga WALHI datang dengan satu pendirian bahwa yang perlu dikedepankan adalah keadilan ekologis. CM mencoba menautkan frase keadilan ekologis melalui akarnya di dua sila Pancasila, bahwa kata “adil” muncul dua kali dalam Pancasila (Kemanusiaan yang adil dan beradab dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia). Di titik ini, CM menyampaikan kritiknya, bahwa pandangan keadilan yang melibatkan elemen non-manusia masih dibutuhkan. Keadilan ekologis, bagi CM, datang dengan membawa elemen yang meliputi relasi antara manusia dengan non-manusia. Dalam kalimat CM, “Apalah arti adil sosial kalau tapak ekologi Anda hancur berantakan. Kehidupan tidak akan bisa bertahan lama.”

SA menjelaskan keadilan ekologis melalui pembedaan antara keadilan lingkungan dan keadilan ekologis, yang dalam pandangannya adalah dua babak dalam diskusi keadilan yang secara historis juga melibatkan dinamika perkembangan WALHI. Yang saya tangkap, bagi SA keadilan lingkungan lebih instrumental-operatif, melingkupi intervensi terhadap tubuh lingkungan; jadi, seringkali yang disasar adalah perihal teknikal dan manajerial pengelolaan lingkungan. Sementara keadilan ekologis lebih menyasar struktur ekonomi politik yang memegang kendali atas perubahan lingkungan atau bentang alam. Ini, misalnya, terlihat dari penjelasan SA bahwa keadilan ekologis berakar pada pendekatan ekologi politik, yaitu studi ekonomi politik tentang perubahan ekologi/lingkungan. Lebih jauh, bagi SA, akar masalah kerusakan ekologi adalah operasi kapitalisme. Yang terakhir, saya tangkap dari penjelasannya tentang perbedaan antara Anthropocene dengan Capitalocene; bahwa, kerusakan Bumi bukan terjadi karena aktivitas manusia (Anthropocene), tapi oleh aktivitas kapitalisme (Capitalocene).

MS menjelaskan keadilan ekologis sebagai satu bentuk interseksionalitas, di mana keadilan antar-generasi dan gender saling mengait. Sebagai ilustrasi, seorang perempuan yang sedang menstruasi membutuhkan air bersih. Jadi, kalau sumber air macet karena kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas industri keruk, maka implikasi ke(tidak)adilan antar-generasi, gender, dan ekologis beririsan pada seorang perempuan yang sedang menstruasi. Usia reproduktifnya adalah elemen ke(tidak)adilan generasi, jenis kelaminnya adalah elemen ke(tidak)adilan gender, krisis air yang ia butuhkan melengkapi elemen ke(tidak)adilan ekologis.

Dari pemaparan yang bersifat fundamental itu, sesi tanya jawab memunculkan berbagai pertanyaan, yang paling relevan saya kutip di sini adalah pertanyaan dari seseorang yang disebut oleh moderator/fasilitator sebagai Bang Bowo: Bagaimanakah strategi memasukkan keadilan ekologis ke dalam perundang-undangan di Indonesia? Pertanyaan ini, dalam amatan saya, mendapatkan reaksi dari SA, bahwa contoh terbaik peraturan yang dalam dirinya terkandung prinsip keadilan ekologis adalah TAP MPR IX/MPR/2001 Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Karena itu, SA menyarankan agar TAP MPR tersebut diangkat kembali dalam perbincangan keadilan ekologis dalam konteks pemilu 2024. Reaksi SA ini, bagi saya masuk akal. Tap MPR tersebut dalam bagian Menimbang (a) misalnya menyebutkan bahwa: “sumber daya agraria/sumber daya alam meliputi bumi, air, dan ruang angkasa dan kekayaan yang terkandung di dalamnya” … ”harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil makmur.” Kemudian, Tap MPR tersebut menyatakan pada pasal 4 bahwa “Pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip”… (h) “melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat.” Keberadaan frase/kata sumber daya agraria, sumber daya alam, generasi sekarang dan generasi mendatang, adil, makmur, dan fungsi ekologis dalam Tap MPR tersebut yang barangkali membuat SA melihat bahwa dalam aturan nasional yang ada, Tap MPR tersebut paling representatif menjadi pijakan untuk diskusi dan implementasi keadilan ekologis.

Sampai di sini, bagi saya, secara filosofis dan legal diskusi sudah lengkap; ia pancasilais (sejalan dengan Pancasila) dan konstitusional (penting ditekankan bahwa secara eksplisit Tap MPR IX 2001 merujuk pada pasal-pasal UUD RI 1945 pada bagian “Mengingat”). Dengan demikian, dapat ditafsirkan bahwa keadilan ekologis yang muncul dalam visi-misi AMIN adalah mandat dari Pancasila dan Konstitusi. Namun secara praktis, ia belum instrumental. Misalnya, parameter apa yang harus diukur ketika keadilan ekologis hendak dibuat menjadi operasional?

Untuk menutup celah ini, saya mengajukan agar diskursus keadilan ekologis yang didorong oleh WALHI Nasional didialogkan dengan tritunggal redistribusi, rekognisi, dan partisipasi yang dipaparkan oleh Nancy Fraser (1996) dalam kerangka keadilan sosial. Dialog ini, dalam hemat saya, kontributif bagi kedua belah pihak. Bagi diskursus keadilan ekologis yang didorong oleh WALHI Nasional dan visi-misi AMIN, dialog dengan tritunggal Nancy Fraser membuatnya lebih mudah dibayangkan untuk menjadi operasional atau instrumental. Bagi tritunggal keadilan sosial Nancy Fraser, dialog ini berkontribusi membawanya melampaui keadilan sosial, lebih eksplisit bertaut dengan keadilan ekologis.

Nancy Fraser (1996) memetakan dua klaim keadilan yang menjadi titik berat diskusi para pakar belakangan ini: redistribusi dan rekognisi. Redistribusi meliputi pembagian ulang sumber daya dari yang kaya ke yang miskin (contoh: Utara Global ke Selatan Global, kapitalis kepada buruh, tuan tanah kepada buruh-tani, negara kepada rakyat miskin). Rekognisi, dalam bentuknya yang paling masuk akal, adalah dunia yang ramah terhadap perbedaan (difference-friendly world), dan kekuatan dominan tidak harus diletakkan dalam posisi setara dengan kekuatan yang tersubordinasi pada berbagai garis seperti etnis, ras, minoritas seksual, dan perbedaan gender. Di antara keduanya, demikian Fraser, ada ketegangan. Dari sisi redistribusi ada anggapan bahwa rekognisi adalah kesadaran palsu yang justru bisa menjadi penghalang bagi tercapainya redistribusi. Sebaliknya, dari sisi rekognisi ada pandangan bahwa redistribusi cenderung buta terhadap persoalan-persoalan hak minoritas dan perempuan.

Bentuk ekstrem-konseptual ketidakadilan redistribusi adalah maldistribusi, ia hanya bisa diobati dengan redistribusi. Bentuk ekstrem-konseptual ketidakadilan rekognisi adalah malrekognisi, ia hanya bisa diobati dengan rekognisi. Dalam kenyataan sehari-hari, keduanya sering tidak muncul dalam bentuk ekstrem, tapi berpilin, atau yang oleh Fraser (1996: 15) disebut dengan “bivalent” (berpasangan). Contoh bivalent dalam konteks ini adalah gender. Dalam kasus gender, logika bivalensi antara redistribusi dan rekognisi yang diidentifikasi Fraser mungkin mirip dengan kesalingmengaitan antara keadilan antar-generasi dan -gender yang didiskusikan oleh Mia Siscawati di atas.

Dari perspektif redistribusi, gender adalah salah satu instrumen pengorganisasian kapitalisme, sehingga kita mengenal buruh “produktif” dan buruh “reproduktif”. Yang pertama adalah buruh yang bekerja langsung pada kapitalisme, seperti di pabrik atau di kantor. Yang kedua adalah buruh yang bekerja pada wilayah reproduksi sosial untuk menyangga kapitalisme, seperti kerja-kerja domestik yang biasanya dikerjakan perempuan. Yang pertama dibayar dan dieksploitasi, yang kedua tidak dibayar tapi diapropriasi/dirampas, oleh kapitalis. Tetapi ketidakadilan gender juga meliputi ketidakadilan identitas akibat androsentris (dominasi pandangan maskulin) dalam masyarakat. Jadi ketidakadilan gender adalah masalah redistribusi dan rekognisi, sekaligus.

Dengan logika yang sama, ras dan kelas menurut Fraser (1996) adalah juga bivalent. Lazim hari ini, masyarakat beroperasi dengan mendudukkan orang kulit putih lebih superior secara ekonomi (dimensi keadilan redistribusi) dan sosial (dimensi keadilan rekognisi) dari orang kulit berwarna. Kelas buruh dan/atau orang miskin juga perlu melawan narasi sosial (dimensi keadilan rekognisi) yang disematkan kepada mereka (misalnya: kumuh, ilegal, malas) dalam perjuangan struktural ekonomi politiknya (dimensi keadilan redistribusi).

Untuk mewujudkan keadilan redistribusi dan rekognisi sekaligus, Fraser (1996: 30) menawarkan tangan ketiga keadilan, parity of participation (kesetaraan dalam partisipasi). Dalam pandangan ini “keadilan membutuhkan tatanan sosial yang memungkinkan semua anggota masyarakat yang sudah dewasa untuk saling berinteraksi satu dengan lainnya sebagai kolega.” Kesetaraan dalam partisipasi ini membutuhkan kondisi obyektif dan inter-subyektif. Kondisi obyektif meliputi pembongkaran terhadap semua halangan agar orang yang berpartisipasi memiliki kemerdekaan ekonomi dalam menyuarakan haknya, ini adalah dimensi redistribusi dari keadilan. Kondisi inter-subyektif meliputi pembongkaran segala penghalang bagi kesamaan partisipasi, misalnya cara pandang yang sudah terlembagakan, ini adalah dimensi rekognisi dari keadilan.

Secara keseluruhan, melalui diskusi WALHI Nasional yang secara eksplisit datang dengan kebutuhan untuk mengapresiasi peran non-manusia dalam keadilan ekologis, dan dialognya dengan tritunggal keadilan sosial dari Nancy Fraser (redistribusi, rekognisi, dan partisipasi), tulisan ini sudah bisa membangun definisi keadilan ekologis yang mungkin lebih solid: filosofis sekaligus pragmatis. Keadilan ekologis, di sini, adalah situasi yang dapat dicapai melalui usaha permanen untuk meminimalisir kerusakan lingkungan – manusia dan non-manusia – yang dibentuk dan membentuk kapitalisme melalui langkah-langkah redistribusi, rekognisi, dan partisipasi. Sebelum kerangka pemikiran seperti ini saya tes pada praktik yang sudah dilakukan oleh ARB selama menjadi Gubernur DKI Jakarta pada periode 2017-2022, pada bagian berikut terlebih dulu saya rekap dari Syebubakar dan Alhadar (2022) rekam-jejak ARB selama menjadi Gubernur DKI Jakarta.

ARB Sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam Syebubakar dan Alhadar (2022)

Syebubakar dan Alhadar (2022) merekam jejak ARB di DKI Jakarta sewaktu menjadi Gubernur pada periode 2017-2022. Apa yang saya rekap di sini belumlah semuanya. Untuk sebuah rekap yang lebih lengkap, sebuah usaha yang lebih serius dari tulisan ini, dalam hemat saya, masih dibutuhkan.

Jejak-jejak tersebut misalnya dapat ditemukan dalam bidang transportasi dan infrastruktur, di mana “Sarana publik seperti jalan raya dengan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), halte, dan trotoar, dibuat semenarik dan senyaman mungkin, termasuk [bagi] kelompok lansia, dan penyandang disabilitas” (h.52). “Stasiun kereta api terhubung dengan sejumlah moda transportasi publik termasuk MRT, Transjakarta, Jaklingko, bajaj, ojek pangkalan dan ojek online” (h.53). Inisiatif-inisiatif tersebut berujung pada terus membaiknya posisi Jakarta berdasarkan Indeks Lalu Lintas yang dirilis oleh TomTom, dari peringkat ke-4 sebagai kota termacet di dunia pada 2017, menjadi peringkat 7, 10, 31, dan 46 pada 2018, 2019, 2020, dan 2021, dalam urutan itu (h. 53; juga pada h. 108 dan 194). Selain itu, selama menjabat sebagai Gubernur, ARB berhasil mendorong pembangunan jalur sepeda mencapai 96 km (h. 108), seperti terekam pada 2022. Dalam pembangunan infrastruktur, yang sering muncul di media massa arus utama dan media sosial adalah pembangunan “Jakarta International Stadium” dan penyelenggaraan “balap Formula-E di Jakarta” (h. 95).

Dalam hal demokrasi dan pembangunan, menyitir data BPS (2021), Syehbubakar dan Alhadar (2022: 53 dan 108) mencatat bahwa indeks demokrasi di Jakarta dalam empat tahun terakhir (ketika bagian itu mereka tulis) mencapai 89,21, ini jauh melampaui indeks demokrasi nasional yang sebesar 73,66. Provinsi DKI di bawah ARB juga memberikan penghormatan pada agama minoritas (h. 56). Dalam hal indeks pembangunan manusia (IPM), pada 2020 Jakarta memiliki skor sebesar 80,77 dan merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia dengan status capaian yang sangat tinggi, yaitu IPM di atas atau sama dengan 80. (Sebagai pembanding, dokumen visi-misi AMIN [h. 139] menyebutkan bahwa angka historis IPM Nasional adalah 70,81; 71,39; 71,92; 71,94; 72,29; dan 72,01, semuanya di bawah 80, untuk 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022, dalam urutan itu.) Secara umum disebutkan bahwa “Sekitar 70 persen indikator SDGs [Sustainable Development Goals] DKI Jakarta telah tercapai dan akan tercapai/mengalami perbaikan” (Syehbubakar dan Alhadar, 2022: 111).

Pada masa COVID-19, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi kelompok ekonomi yang rentan gulung tikar. Karena itu “Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong para pelaku UMKM di DKI Jakarta untuk bergabung dengan Jakpreneur”, dan ketika buku (Syebubakar dan Alhadar, 2022 ) diterbitkan, “hampir 300 ribu UMKM tercatat menjadi anggota Jakpreneur” (h.113).

Kelompok disabilitas adalah salah satu yang mendapatkan perhatian dari Pemprov DKI Jakarta di bawah ARB. Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), diberikan kepada “hampir 10 ribu orang, dengan dana bantuan sebesar Rp300.000 per orang setiap bulan. KPDJ ini dapat dicairkan setiap tiga bulan sekali dengan jumlah kumulatif” (h. 117). “Kelompok difabel non-produktif yang pada umumnya berasal dari keluarga miskin diberikan voucher makan gratis. Voucher ini bisa diklaim melalui aplikasi yang ada pada warung mitra dengan cara makan di warung atau pengelola warung mengirimkan makanan kerumah [sic] penerima manfaat. Bantuan ini telah berjalan dua tahun dan memberi makan setiap hari kepada lebih dari seribu penerima manfaat” (h.118). Selain itu ada pelatihan wirausaha, pemasaran produk, pelatihan barista, dan bengkel mesin-mesin kopi, bagi difabel (h.118).

Kelompok lansia juga mendapatkan perhatian, “Sejak 2018, melalui program Kartu Lansia Jakarta (KLJ), [Pemprov DKI Jakarta pada masa Gubernur] Anies membantu warga lansia di Jakarta mencukupi kebutuhan dasar mereka. Warga lansia yang memenuhi kriteria dan persyaratan memperoleh bantuan sebesar Rp600.000 setiap bulan yang diambil tiga bulan sekali.” “Pada 2018, KLJ diberikan kepada sekitar 14.500 warga lansia. Hingga kini [ketika bagian tersebut ditulis oleh Syebubakar dan Alhadar, 2022] hampir 80.000 orang lansia telah merasakan manfaat program ini” (h.121). “Selain KLJ, Anies memprakarsai program bebas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi para lansia termasuk veteran, perintis kemerdekaan, penerima gelar pahlawan nasional dan tanda kehormatan, pensiunan ASN, dan kalangan lainnya” (h.122).

Pemprov DKI Juga mendorong interaksi langsung antara konsumen di Jakarta dengan produsen pangan di berbagai daerah. “Dengan spirit kolaborasi, melalui PT Food Station (FS) Tjipinang Jaya sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta yang bergerak di bidang pangan, [Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan] Anies telah membangun kemitraan dengan para petani di sejumlah daerah. Tujuannya untuk mencukupi pasokan dan menyeimbangkan penawaran maupun permintaan kebutuhan pangan” (h.124). Para mitra-petani “sangat terbantu dengan adanya kepastian pembelian hasil panen dan harga pembelian di atas Harga Pokok Produksi. Selain itu, petani yang tergabung dalam kolaborasi tidak terikat lagi dengan middleman (tengkulak) dalam proses penjualan hasil panen” (h.125). Secara total, ”pada tahun 2021, skema kolaborasi standby buyer dilakukan pada lahan seluas 6.410 hektar” (h.125) di Provinsi Jawa Timur, Barat, Tengah, dan Lampung. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga “menggandeng mitra “Koperasi Peternak Unggas Sejahtera Blitar”” untuk kepastian pasokan telur sebanyak 5-10 ton per bulan (h.125).

Di bidang lingkungan, ARB membatalkan proyek pulau-pulau reklamasi dengan nilai mencapai Rp500 triliun. Proyek ini dilihat oleh banyak kalangan menguntungkan para pengusaha properti dan merugikan nelayan (h. 53, 60, 82, 88, 108, 130, 132 dan 143). Dalam hal lingkungan kampungkota, “Orang-orang kecil yang tergusur oleh kebijakan gubernur sebelumnya dirangkul kembali dan diperlakukan secara manusiawi dengan membangun perumahan yang layak bagi mereka, diantaranya, di Kampung Tanah Merah dan Kampung Aquarium [sic]” (h. 82).

Contoh terakhir, Kampung Akuarium, saya lihat melalui kerangka teori keadilan ekologis yang sudah dijelaskan di atas, pada seksi di bawah ini.

Keadilan Ekologis di Kampung Akuarium: Non-manusia, rekognisi, redistribusi, dan partisipasi

Saya memilih tanah sebagai elemen non-manusia, mengikuti teorisasi WALHI Nasional di atas terhadap keadilan ekologis, dalam kasus Kampung Akuarium. Kampung Akuarium terletak di bagian utara Jakarta, di mana tanah memiliki harga kurang lebih Rp25 juta per meter persegi. Pola umum kapitalisme yang bekerja di Jakarta adalah gentrifikasi, yaitu injeksi kapital terhadap ruang untuk memaksimalkan keuntungan, terutama dari harga dan sewa tanah/bangunan, yang dapat disedot dari ruang. Karena itu, dalam studi-studi tentang Jakarta yang sudah dipublikasikan, cerita tentang penggusuran kampung atau hunian kaum miskin kota dan kemudian digantikan oleh struktur yang lebih komersial, adalah cerita lama. Penggusuran itu dirasionalisasi oleh berbagai alasan seperti manajemen banjir, mempercantik kota, konservasi bangunan tua, pembangunan infrastruktur, dan sebagainya.

Pembangunan-pembangunan seperti itu, yang di Kota Jakarta berlangsung sejak era kolonial pada abad ke-17, semakin meletakkan keseluruhan Kota ke dalam posisi berisiko tinggi terhadap bencana seperti banjir, atau yang dalam kosa kata yang dipakai oleh Chalid Muhammad dalam diskusi WALHI Nasional yang dipaparkan pada bagian teori tulisan ini, disebut dengan bencana ekologis. Logikanya mudah: area dengan bangunan-bangunan komersial-modern jauh lebih tidak bersahabat dengan air dibandingkan dengan kampung-kampung organik. Tak pelak, konsisten dengan apa yang disampaikan oleh Soeryo Adiwibowo dalam diskusi WALHI Nasional itu, akar permasalahan bencana ekologis seperti itu adalah operasi-ekspansi kapitalisme.

Misrekoginisi yang sudah terlembagakan dan karena itu membutuhkan pembongkaran kondisi inter-subyektif seperti yang dipaparkan Nancy Fraser dan dijelaskan ulang dalam bagian teori di atas, dalam kasus Kampung Akuarium, adalah pemukiman informal. Di Jakarta, informalitas biasanya disandingkan dengan kata-kata lain seperti pemukiman ilegal dan kumuh, dan karenanya harus digusur. Misrekognisi seperti ini telah menubuh dalam kebijakan-kebijakan pemerintah seperti manajemen banjir. Itu sebabnya, atas nama konservasi gedung tua peninggalan Belanda dan manajemen air/banjir, di bawah pemerintahan Ahok, Pemprov DKI Jakarta menggusur Kampung Akuarium pada 2016. Dengan kata lain, karena misrekognisi bahwa Kampung Akuarium adalah ilegal, maka ia harus digusur/dikorbankan untuk kepentingan bangunan tua dan pertimbangan kepentingan geografi di luar eksistensinya. Padahal, sebelum digusur, tangan lain dari negara seperti kabel-kabel PLN untuk menyalurkan listrik dan pipa-pipa untuk mengalirkan air, hadir/legal di Kampung Akuarium.

Di sini makna ilegal/legal dapat diperdalam. Kondisi ilegal dalam satu hal seperti status tanah dalam kaca mata hukum negara, bergandengan dengan kondisi legal dalam hal lain (infrastruktur listrik dan air, yang juga disediakan negara). Kebijakan penggusuran oleh negara mengeksploitasi elemen yang dia lihat ilegal, dan menepikan elemen di mana negara mengakui legalitas Kampung Akuarium. Ketika dibutuhkan, karena menghasilkan uang maka jaringan listrik dan air yang legal dipelihara. Dengan logika yang sama, demi proyeknya, maka ilegalitas pemilikan/klaim tanah yang dilihat-dipakasakan melalui lensa hukum negara, digunakan sebagai rasionalisasi penggusuran. Jadi, meski terlihat sebagai standar rangkap, di satu sisi menyematkan ilegalitas dan di sisi lain memelihara legalitas, negara sebenarnya berstandar tunggal: bekerja untuk kepentingannya atau mana yang dia anggap baik (baginya).

Kontrak politik antara ARB-Sandiaga Uno, Anies-Sandi, pada pemilihan gubernur (pilgub) DKI Jakarta 2017 dengan warga Kampung Akuarium yang waktu itu tergabung dalam Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) Jakarta, dapat dilihat sebagai salah satu titik penting rekognisi terhadap Kampung Akuarium. Setelah Anies-Sandi memenangkan pilgub DKI Jakarta 2017, rekognisi terhadap warga Kampung Akuarium semakin dalam, karena sekarang-ketika-itu bagi mereka Kantor Gubernur adalah tempat yang terjangkau, yang menerima mereka dengan baik, berkebalikan 180 derajat dengan Gubernur Ahok yang menggusur mereka.

Tak selesai di rekognisi, secara paralel Pemprov DKI Jakarta melakukan redistribusi dalam bentuk pembangunan kembali Kampung Akuarium dalam bentuk Kampung Susun Akuarium. Termotivasi oleh redistribusi, yakni harapan untuk kembali memiliki rumah dan kampung, warga semakin ulet dan alot terlibat dalam koordinasi segi-banyak: warga, Ornop dan elemen universitas yang bersolidaritas kepada warga, dan Pemprov DKI Jakarta. Pada akhirnya, setelah melewati proses partisipatif yang melibatkan perencana-perencana progresif (insurgent), Kampung Susun Akuarium diresmikan oleh ARB pada 17 Agustus 2021, bertepatan dengan hari ulang tahun Republik Indonesia, dengan dikelola oleh Koperasi Akuarium Bangkit Mandiri beranggotakan warga.

Proses rekognisi berupa kesediaan Pemprov mengakui eksistensi Kampung Akuarium dan warganya, dan redistribusi berupa pembangunan kembali Kampung yang sudah digusur, adalah pembentuk apa yang disebut Nancy Fraser sebagai kondisi inter-subyektif dan obyektif yang menjadi ruang bagi warga untuk terlibat dengan lebih setara dalam partisipasi (parity of participation), yang membuat mereka aktif dalam perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan Kampung Susun Akuarium. Terpilin dalam rekognisi, redistribusi, dan partisipasi, tanah Kampung Akuarium di ruang premium Jakarta yang berhasil direbut kembali oleh warga adalah elemen non-manusia dalam praktik keadilan ekologis di DKI Jakarta semasa dipimpin oleh Gubernur ARB.

Penutup: Menuju peradaban ekologis

Dalam tulisan ini, saya telah mememperlihatkan bagaimana konsep keadilan ekologis muncul dalam diskusi yang diselenggarakan oleh WALHI Nasional dan dalam visi-misi pasangan ca(wa)pres AMIN. Saya mengidentifikasi bahwa dalam diskusi WALHI Nasional konsep keadilan ekologis sudah diteorikan dengan (sangat) baik, meski masih perlu dilengkapi dengan instrumen lain yang membuat dia operasional. Untuk itu, saya mendialogkan konsepsi keadilan ekologis yang saya pahami dengan mencermati diskusi yang diselenggarakan oleh WALHI Nasional dengan konsep keadilan sosial yang dibahas oleh Nancy Fraser.

Kedua blok teori ini, saya klaim, sama-sama menerima manfaat dari dialog ini. Di satu sisi konsep keadilan ekologis dari WALHI Nasional mendapatkan instrumen operasional berupa tritunggal redistribusi, rekognisi, dan partisipasi yang dipaparkan oleh Nancy Fraser. Di sisi lain, konsep keadilan sosial Nancy Fraser diperkaya oleh dimensi non-manusia yang tersampir dalam konsep keadilan ekologis WALHI Nasional. Kontribusi saya yang pertama dalam tulisan ini, dengan demikian, adalah membangun dialog di antara keduanya.

Kontribusi saya yang kedua, bersifat lebih praktis, yaitu memakai dialog teori di atas untuk memahami/menjelaskan rekam-jejak ARB ketika menjadi Guberbur DKI Jakarta periode 2017-2022. Dalam hal ini, setelah mengekstrak berbagai rekam-jejak ARB dari Syebubakar dan Alhadar (2022), saya mengambil Kampung Akuarium untuk diperdalam. Aplikasi teori keadilan ekologis terhadap rekam-jejak ARB ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, saya harap, dapat mengisi kekosongan teori tentang maksud keadilan ekologis dalam visi-misi AMIN, serta ide bagaimana mengimplementasikannya.

Baca juga: Resistensi AMIN terhadap IKN: Akar dan Maknanya

Bagi pasangan AMIN, yang menyantumkan keadilan ekologis dalam visi misi mereka, mengingat bahwa keadilan ekologis – seperti yang saya formulasikan melalui tulisan ini – adalah ‘situasi yang dapat dicapai melalui usaha permanen untuk meminimalisir kerusakan lingkungan – manusia dan non-manusia – yang dibentuk dan membentuk kapitalisme melalui langkah-langkah redistribusi, rekognisi, dan partisipasi’, maka mungkin sangat perlu untuk memikirkan sesuatu yang lebih mendasar. Ini terutama mengingat krisis atau bencana ekologis yang semakin hari rasanya semakin banyak dan intens di Indonesia (misalnya: banjir, abrasi pantai, longsor, amblesan tanah, perubahan iklim, dll.). Model kebijakan-kebijakan yang berangkat dari perbincangan keadilan ekologis yang menyasar struktur ekonomi politik kapitalisme dapat digeser sedikit ke arah model kebijakan-kebijakan yang berangkat dari perbincangan tentang kapitalisme itu sendiri. Saya sebut yang terakhir sebagai ‘peradaban ekologis’ – untuk makna atau arti yang lebih solid yang akan dibangun kemudian, alias di luar skop dari tulisan ini. Tema seperti itu bisa menjadi ciri khas pasangan AMIN untuk memayungi berbagai programnya. (Dalam politik, para presiden memiliki ciri khas agenda payung; SBY dengan MP3EI-nya, Jokowi dengan PSN-nya.)

Sebagai penutup, saya tidak berniat membantah bahwa tulisan ini kemungkinan besar menguntungkan pasangan ca(wa)pres AMIN dalam kontestasi pilpres 2024. Kemungkinan menguntungkan itu dapat timbul dari terbangunnya satu cara pandang bahwa pada dasarnya apa yang diniatkan pasangan AMIN untuk mereka implementasikan kalau terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, keadilan ekologis atau peradaban ekologis dalam proposal saya di alinea sebelumnya, memiliki akar di rekam-jejak mereka. Jadi mereka sudah melakukannya dalam skala provinsi, bukan sesuatu yang masih mengawang alias akan merangkak dari nol. Posisi itu saya bayangkan akan mempermudah pasangan AMIN dan timnya dalam berkampanye menjelaskan keadilan ekologis yang mereka maksud kepada para pemilih. Dari sisi saya, selain memang secara personal saya mendukung pasangan AMIN untuk memenangkan pilpres 2024 dengan alasan, salah satunya, keberadaan keadilan ekologis dalam visi misi mereka, saya juga menggunakan momen pilpres yang sedang hangat agar pemikiran saya dalam tulisan ini memiliki peluang yang lebih besar untuk dibaca orang lain. Bagi saya itu sangat penting – dengan alasan yang tak perlu saya uraikan di sini. Dengan demikian, saya bisa mengatakan bahwa hubungan saya dengan pasangan AMIN yang tersemen oleh tema keadilan ekologis dalam tulisan ini adalah sebuah relasi yang adil. (*)

CM

January 10, 2024 at 4:11 am

Ulasan yang keren banget. Kerangka teori yg kokoh dan konllusi yang baik. Saya ikut tercerahkan.